FEATURE「今」伝えたい旬な内容を特集します

FEATURE「今」伝えたい旬な内容を特集します

2025.01.14

女性活躍のその先へ

若者が描く、自分らしい未来〜前編〜

「ママのままプロジェクト」では、子育て世代のママやパパをはじめ、若者、企業に向けてさまざまな情報を発信することで、誰もが働きやすい社会の実現に向けて動き出しています。今回はママのままプロジェクト代表の佐藤と、未来を担う大分県内の大学生4人が自身のキャリアアップやワークライフバランスについて語り合いました。“女性活躍”という言葉がスタンダードになりつつある今、若者たちはどんな思いを抱きながら、これから大人の階段を上ろうとしているのでしょうか。仕事と子育ての両立、男女の役割分担など、彼らの率直な意見から、未来のあるべき姿が見えてきました。

「女性活躍」って、もう古い?

若者が考える社会のスタンダード

佐藤

「ママのままプロジェクト」では、企業と行政、そしてこれから社会に出る大学生などをつなぎ、より良い社会の実現をミッションに掲げています。近年では、企業が性別に関わらず誰もが働きやすい環境を整えるために、どのような制度や取り組みが必要なのかを模索しています。今回はその中でも「女性活躍推進」について皆さんの貴重なご意見をいただければ嬉しいです。

爲成

正直、僕自身は「女性活躍推進」という言葉に対してどこか古くささを感じています。私の両親も共働きだったので、幼少期から女性が働くことは当たり前だと思っていました。実際に最近は、男性が育休を取得するのも珍しくなく、女性が活躍する社会はすでに実現されているような気がしています。

池部

私も「女性が活躍する」という言葉自体に違和感を感じます。この言葉があることによって「女性は活躍するために特別な何かをしなければならない」という固定観念を生み出すのではないでしょうか。性別で区別するのではなく、一人ひとりが自分の能力を最大限に発揮できる社会を目指した方が良いのではないかと思います。

林田

以前は女性が働きにくい環境があり、「女性活躍推進」という言葉が生まれたのですよね。僕自身、これまで女性が活躍できないような状況に直面したことはありませんが、女性活躍推進の背景を理解し、現在社会において、この言葉がどのような意味を持つのか考えないといけないと思っています。

常廣

きっと私たちの認識と、実際に社会で働く女性が置かれている状況は、必ずしも一致していないのではないでしょうか。社会に出て働く中で、初めて「女性活躍推進」という言葉が持つ意味を実感するのだと思います。これから社会に出て、実際に働いている女性がどのような働き方をしているのか、どのような課題を抱えているのかを、今日学びたいと思います。

佐藤

確かに、若い世代の方々にとっては、女性が活躍することは当たり前のことかもしれませんね。「女性活躍推進」がなぜ重要視されているのか、その背景には歴史的な経緯があります。かつては、男性は働き、女性は専業主婦として家庭を守るという考え方が一般的でした。しかし、少子高齢化が進み、労働力不足が深刻化する中、女性が働きやすい環境を整えることで、労働人口を増やし、国の経済力を高めようという狙いが生まれました。しかし、長年続いてきた固定された価値観を変えることは容易ではなく、女性が再び社会に出て活躍するためには、育児休業や時短勤務制度の充実など、企業の制度や社会全体の意識改革が不可欠。ジェンダーギャップを解消し、真の意味で多様な人々が活躍できる社会を実現するためには、まだまだやるべきことがたくさんあるのです。

「女性が働くって?」

現代社会のリアルを知ろう

佐藤

皆さんは、中学・高校時代に、「何歳で結婚する」「何歳で子どもを産む」といった具体的な計画を立てる授業や、ライフデザインやキャリアデザインについて学んだことはありますか?

爲成

「女性活躍」という言葉は、公民の教科書で「男女共同参画」といった概念と一緒に学びました。ただ、具体的なキャリアパスについては、これまで考えたことがなかったかもしれません。

池部

私も、授業で自分のキャリアパスについて本格的に学んだことはありませんが、個人的に興味があって考えたことはあります。そこで、将来の目標を設定したり、自分の価値観を明確にするようなワークに取り組みました。

林田

高校時代に、将来の自分について深く考える授業がありました。結婚や仕事など、人生の大きな転機について話し合い、具体的な目標を設定するワークショップのような授業です。大学選びにも役立つ内容でした。

常廣

中学か高校で、将来の設計図を描く授業を受けた記憶があります。しかし、当時は漠然と「将来はこうなりたい」とぼんやりとしたイメージを抱いている程度で、具体的な目標や具体的な計画を立てるということまで、深く考えてはいませんでしたね。

佐藤

なるほど。なんとなく頭の中で考えていても、実は人生って思い通りにならないものなんです(笑)。特に、結婚や出産を経験した女性は、仕事と家庭の両立に苦労し、思っていた以上に大変だと感じることが多いようです。体力的な負担や、周囲への気遣いから、仕事を辞めたいと思う人も少なくありません。多くの企業では、時短勤務や看護休暇など、女性が働きやすい制度が整っているにも関わらず、女性社員の離職率は高いまま。背景には、子育てや家事の負担が女性側に多くかかっていると言われています。皆さんは、女性が安心して働き続けられるような環境を作るために、どのような取り組みが必要だと思いますか?

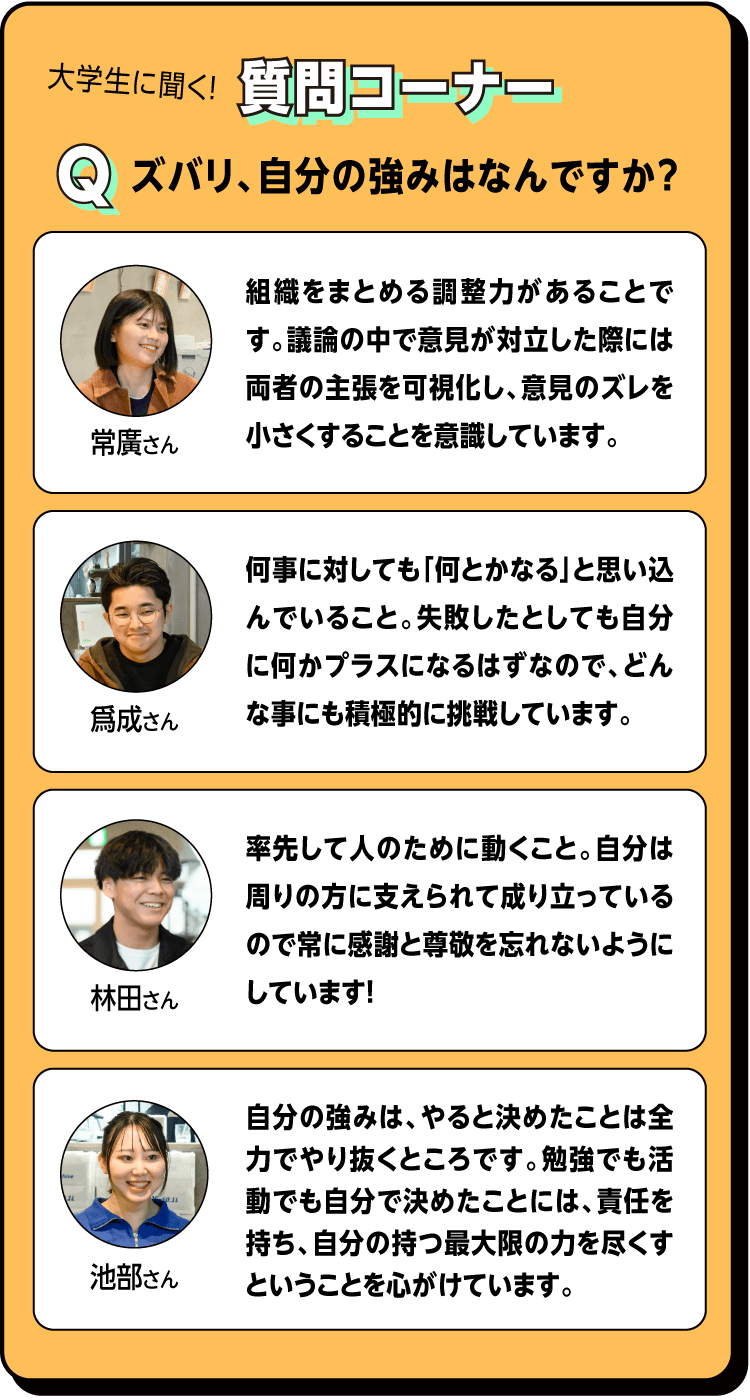

常廣

私は、アルバイトで2人の主婦の方と一緒に働いています。冬の時期はインフルエンザなどお子さんの急な病気でシフト変更が必要になるケースはよくあります。そのため、事前にシフトについて話し合い、お互いの都合を調整できるよう体制を整えています。「子どもの病気だから」「体調が悪いから」といった理由を問わずに休みやすい環境づくりが必要なのではないでしょうか。

林田

産休・育休を経て復帰してきた人が子どもの体調不良で長期間休んだり、会社で後ろめたさを感じるのであれば、転職して新たな環境で働くのが良いと思うのですが、今の日本の企業には、一度入社したら定年まで勤め上げるという考え方が根強く残っていますよね。さらに、家庭を持つ女性だと働く条件も狭まるので、再就職の難しさがあるのではないでしょうか。

佐藤

そうなんです。出産前は、出張や残業もこなし、プロジェクトリーダーも務めて思い通りに仕事ができていたとしても、出産後復職すると子育てのために働き方を大きく変えなくてはいけません。パートナーの協力が得られればある程度の融通は効きますが、以前のように仕事に向き合えない、あるいは、配属が変わりモチベーションが下がってしまうなど、あらゆる問題に直面することも。また、再就職活動においても、「子育て中の女性はすぐに辞めてしまう」「学校行事などで頻繁に休む」など、ネガティブなイメージを持たれ、なかなか採用に至らないことも多いのです。でも、近年、子育て経験から得られたコミュニケーション能力やマルチタスク能力などのスキルに着目し、積極的に採用を進める企業も増えてきました。このような状況を踏まえ、弊社でも子育て中の女性を対象とした就活イベントを開催しているんですよ。

爲成

僕の家庭では、両親が協力して家事を分担するなど、自然な形でできていたので、「女性活躍推進」について、あまりピンと来ていませんでした。しかし、今のお話を聞いて女性が活躍するための企業の取り組みや社会情勢について、もっと理解を深める必要があると感じました。

タスクの見える化と歩み寄り、

こまめなコミュニケーションがポイント!

佐藤

夫婦共働きが当たり前になった今、男女が共に家事・育児をすることが理想とされています。しかし、多くの女性が早期に仕事を辞めてしまう理由として、周囲の理解不足、体力の限界、パートナーの協力不足、企業制度の不十分さなど、多岐にわたります。女性が安心して働き続けられるためには、まずは、パートナーの家事・育児への参加が不可欠です。夫婦で家事育児をこなしていくためには何が大切だと思いますか?

爲成

ある程度の”妥協”ではないでしょうか。家事も育児も、100点満点を求めるのではなく、60点でも70点でも、自分なりに納得できる範囲でこなしていくことが大切だと思います。仕事で疲れている日はお弁当を買うなど、手を抜くことも必要です。完璧を追求すると、いつかは我慢のコップから水が溢れてしまうはず。少しだけ肩の力を抜いて生活してみることが大切だと考えています。

池部

母親が専業主婦で、常に家にいる環境で育ったためか、私は昔から働くことに対して強い憧れを持っていました。もちろん、子育てと仕事を両立させることは大変だとは思っています。しかし、自分の夢は諦めたくありません。今の若い世代は、コミュニケーションを避ける傾向にあると言われますが、私は、積極的にコミュニケーションを取り、周囲の力を借りながら仕事や家事を進めていくことが大切だと思います。例えば、タスクを見える化して家事や育児を分担したり…、お互いのタスクを理解し、協力し合うことで、より良い夫婦のバランスを見つけることができるのではないでしょうか。

佐藤

その通り。夫婦って価値観が違う二人が一緒に暮らしているので、子育ての優先順位や、子どもへの接し方など、夫婦間で意見が食い違うことも多いもの。家事分担についても、どちらかが多く負担していると感じることで不満が溜まったりすることもあるのです。だからこそ、池部さんの言う通り、夫婦間でのコミュニケーションが非常に重要です。実際に「家事の可視化」という言葉を耳にする機会が増えましたね。料理や掃除だけでなく、子どもの教育や心のケアなど、目に見えない部分も多く含まれています。自分の考えや相手の要望など、夫婦間で共有し、理解を深めることが大切ですね。

林田

夫婦が共に働いている場合、お互いの仕事の状況や疲労感が見えづらいため、家事分担や育児に関する意見の衝突が生じやすいですよね。チーム全体の目標を達成する「チームビルディング」の観点から夫婦を考えてみると、対立を乗り越えることでチーム(家庭)が成長するはず。お互いの意見を尊重し、歩み寄り、信頼関係を築くことが、長い結婚生活のカギになるのではないかなと思います。

常廣

みんなの話を聞いて、私も習慣づくりの大切さを実感しました。結婚した当初から家事分担を明確にしておくことで、育児が始まってもスムーズに家事を分担できるのではないでしょうか。また、夫婦間で対立が起きた際に、感情的な言葉で言い争ってしまうと、伝えたいことが相手にうまく伝わらず、関係が悪化してしまうことがあります。普段から小さなことでも感謝の気持ちを伝えたり、言いたいことをメモに残したりなど、こまめなコミュニケーションを心がけていきたいですね。

佐藤

相手に自分の気持ちを伝えることは、面倒だと感じても避けて通れません。特に夫婦間では、伝え方ひとつで相手に与える印象が大きく変わります。私の場合は、家事分担やお願い事を共有するために、「依頼LINE」と名付けてメッセージを送り合っています。例えば、「ゴミ袋をセットしておいてほしい」「ドアは静かに閉めてほしい(笑)」など、ちょっとしたお願い事でも、仕事の合間にLINEで共有することで、お互いを理解し、不満と負担を軽減しています。小さなことからコツコツと積み重ねていくことが、より良い夫婦関係を築く秘訣です。夫婦だけでなく、友達同士や同僚など相互理解を深めるためには「伝える」ことが必要だと思います。

![小野里奈さん[アクセサリー作家]](https://mama-no-mama.jp/wp-content/uploads/2024/01/240116.jpg)