LIFE忙しいママに暮らしや子育てなど

LIFE忙しいママに暮らしや子育てなど

とっておきの情報をお届けします。

2025.02.25

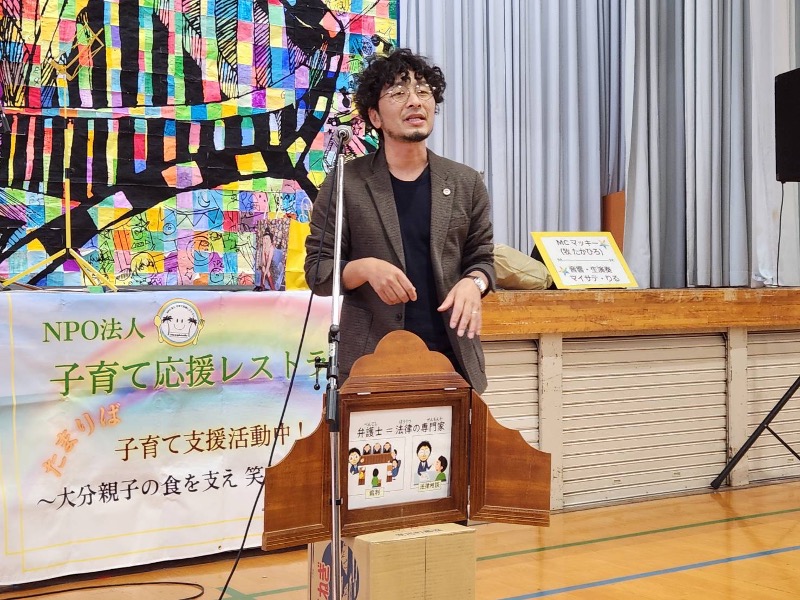

地域に根ざした身近な弁護士として

子どもたちの明るい未来を法律でサポート

弁護士 熊谷洋佑さん

弁護士の熊谷洋佑さんは、学校に赴き法教育を行うスクールロイヤーとして、また、誰でも気軽に相談できる法律家として、無料の「くまちゃん無料法律相談会」を実施し、地域の人々に寄り添っています。法律の専門家としての知識と、地域の人々への温かい心を結びつけ、多くの人々に笑顔と希望を与える熊谷さん。今回は、具体的な活動内容や弁護士としての想い、今後のビジョンなど話を伺いました。

学校から地域まで

法律でつなぐ

ー現在はどんな活動をメインに行っていますか?

大分県教育委員会と大分県弁護士会が提携して取り組む「スクールロイヤー」として、小学校・中学校・高校に出向き、子どもたちに法教育を行っています。また、地域の方々向けの無料の法律相談会「くまちゃん無料法律相談会」も開催しています。

ー弁護士の道を志したきっかけは?

両親が産婦人科医院を営んでいたこともあり、医療の道も考えましたが、僕には医師になれるほどの学力はありませんでした。特に、高校の物理の授業で物体の運動を数式で表すことに全く興味が湧かず、理系科目が苦手だと痛感。理系的な思考が自分には合わないと悟り、文系に進路を決めました。大学では法学部に進学しましたが、当時は特に明確な目標もなく、ただなんとなく日々を過ごしていました。そんな中、司法試験の勉強を一緒にやろうと誘ってくれた友人の影響で、僕も司法試験に挑戦してみることに。結果、弁護士の道へと進むことになりました。

ー弁護士として独立した理由は何ですか?

弁護士の世界には、大きく分けてボス弁、軒弁、イソ弁という3つの働き方があります。ボス弁は事務所の代表、イソ弁は事務所に所属して給料をもらいながら働く弁護士を指します。そして、軒弁とは、事務所の「軒」(場所)を借りて働くフリーランスに近いような働き方です。僕が弁護士になった当初は、ある事務所の軒弁として活動していました。独立を決意したのは、この事務所物件を見つけたことがきっかけ。たまたまインターネットでこの物件を見つけ見学してみると、とても気に入ってしまったのです。おかしな話ですが、「この場所で仕事ができたらきっと面白いだろう」と直感し、独立を決意しました。また、ちょうどその頃、子どもが成長し、自宅から近くて子育てと仕事を両立させやすい環境という点も魅力的だと感じた理由のひとつです。

子どもたちの笑顔のために

法律を楽しく伝えていく

ー学校では、子どもたちに向けてどんな内容で法教育を行っているのですか?

できるだけ事前に学校側と打ち合わせを行い、生徒たちが抱えている問題や、伝えたいことをヒアリングします。その情報をもとに、生徒たちの状況に合わせた授業内容を設計し、より実践的な内容にするよう心がけています。

例えば、SNSの危険性について授業を行う際、実際に僕が子どもたちと愛犬の散歩をしている写真を提示し、「この写真をSNSにアップするとき、どんな危険が潜んでいるかな?」と問いかけます。写真から、およその住んでいる場所が特定できてしまうと具体的な事例を用いて説明し、「小さい子どもと犬を連れて散歩できる範囲は限られているので、この写真から住んでいる場所を絞り込むことができる」と、体験談を交えて説明することで、生徒たちに強い印象を与えます。

ースクールロイヤーの活動のなかで大変さを感じたのは?

これまでの裁判の経験があったため、初めての授業の際はどこか「子どもたちへ、自分の言いたいことを伝えるのはそれほど難しくはないだろう」と考えていました。しかし、実際にやってみると、自分が伝えたいことが全然伝わらないことを実感。子どもたちの反応を見ていると、僕の説明がどこか彼ら彼女らの心に響いていないように感じました。

その経験から、僕は子どもたちに分かりやすく、そして興味を持ってもらえるような授業を心掛けるようになりました。学校の先生方にヒントをもらいながら、何度も何度も試行錯誤を繰り返し、今のスタイルにたどり着きました。でも、まだ、道半ばです。

ー具体的に授業のスタイルをどう変えたのですか?

子どもたち向けの授業では、視覚的な情報が重要です。そのため、パワーポイントを活用し、できるだけ多くの画像や図を盛り込むようにしています。

以前は、自分の学生時代を参考に、言葉だけで説明しようとしていました。しかし、今の子どもたちは、視覚的な情報に慣れているため、言葉だけではなかなか理解が進みません。そこで、パワーポイントを使って約60枚ほどスライドを作成し、視覚的に分かりやすく説明するように工夫しています。

また、情報を詰め込みすぎると、かえって理解が難しくなるため、できるだけシンプルに、重要なポイントを絞ったスライドで説明するように心がけています。そして、中学生や高校生の授業では特に、どうしても途中で飽きてしまう子がいるため、例えば、○×クイズを取り入れたりと、楽しさを感じられる要素を取り入れたりすることで、飽きさせないように工夫しています。

最近では、紙芝居を使って法教育をするという機会をいただき、チャレンジしてみました。紙芝居という手法にも新しさと手ごたえを感じています。

ー近年、学校や子どもたちが抱える困り事について教えてください。

最近では、SNSに関する相談が増えています。特に、友人関係でのトラブルや、知らない人と安易に繋がってしまうことへの危険性も大きくなっています。中学校に進学してスマートフォンを持つ学生が増えているようです。そのため、小学生のうちからSNSの危険性について改めて意識する必要があります。高校生になると、成人に近づくので、自分の行動が社会に与える影響について考えることが大切。だけど、自分の行動がどのような結果をもたらすのかを十分に理解・想像していない場合も多いです。そのため、悪気なく行った行動が、いじめや誹謗中傷など思わぬ事態を引き起こす可能性があることを具体的に説明する必要があります。

また、SNSの利用だけでなく、インターネット上の情報全般に対するリテラシー教育も重要です。フェイクニュースやデマの情報を見極める能力を養うことで、生徒たちが自ら考え、判断できる力を身につけることができるように支援する必要があります。

ーどこからがいじめなのか線引きが難しいと感じることがありますよね。具体的な事例を提示し、それが法に触れる可能性があることを示すことで、生徒たちの抑止力となるのではないでしょうか。

いじめ問題では、加害者、被害者、そして周囲の大人たちなど、さまざまな立場の人の認識を一致させることが重要です。しかし、いじめに対する認識は、時代とともに変化しており、特に僕たち親世代と今の世代では大きな隔たりがあると感じています。2013年に施行されたいじめ防止対策推進法により、いじめに関する定義や対応が明確化されました。

しかし、この法律ができたのはつい最近のことで、僕たち親世代の多くは、いじめに対する認識がまだ旧来のままというケースも少なくありません。例えば、「こんなのいじめのうちに入らない」という考えで、現代のいじめ問題を軽視したり、加害者に対して甘い対応をしてしまったりすることがあります。しかし、現代のいじめは、昔とは全く異なる側面を持っていることを理解しなくてはいけません。

いじめ問題を解決するためにも、学校、家庭、地域社会、子どもたちが一体となり、共通の認識を持つことが不可欠。特に、学校現場では、いじめの定義や、いじめがなぜいけないのかを正しく理解してもらうための教育が重要です。

未来を明るく照らす

新しい形の法律相談

ー『くまちゃん無料相談会』をスタートしたきっかけは何だったのですか?

無料相談を始めたのは、弁護士として活動し始めた当初から抱えていた違和感がきっかけでした。「弁護士に相談なんて敷居が高い」「何か特別な問題を抱えている人だけが行くところ」といったイメージを持っている人が多く、「僕たちはいたって普通の人なのに、なんでだろう?」と感じていました。実際に、相談に来た方から「本当にこんな些細なことで相談して良いのだろうか?」という声も聞かれたことも。多くの方が、弁護士に相談することへのハードルを高く感じていることに気づき、もっと気軽に弁護士に相談できる場をつくりたいと思い、『くまちゃん相談』をはじめました。

ー相談会の特徴を教えてください。

悩みや困りを抱えているママたちも多いことから、ママたちにも安心して相談に来てもらえるように、子連れでの参加を歓迎することにしました。子どもと一緒に相談に来られるような環境を整えることが、多くの人にとってのハードルを下げることにつながると考えたのです。僕の子どもたちもアシスタントとして、法律相談会のお手伝いをしてくれてます。僕も子連れなので、どうぞ、子連れでお越しくださいというスタンスです(笑)。堅苦しい雰囲気ではなく、気軽に立ち寄れるような場所を目指しています。

ー経済的な余裕がない、身近に相談できる人がいないなど、様々な理由から、法律相談を躊躇してしまう人もいるでしょう。しかし無料相談会は、まさに生きる力になるのではないでしょうか。

そうですね。弁護士という立場だからこそ、その方にとって最善の選択肢を提示できる場合もあるのではないかと感じています。さまざまな選択肢がある中で、最善の道を選ぶのは容易ではありません。しかし、法律の専門家として、客観的な視点から状況を分析し、最も適切な解決策を提示することで、相談者の方の決断を後押しできるのではないかと考えています。弁護士の仕事は、単に法律的な問題を解決するだけでなく、相談者の心の支えとなることもできるということを実感することもあります。「くまちゃん無料相談会」は、とにかく一度、弁護士相談を経験してもらい、それがたいしたことじゃないということを体感してもらう、「ゼロ番目の法律相談」になれればと思っています。

ー弁護士として多忙な日々を送られている中で、無料相談会のようなボランティア活動を持続させるモチベーションは何ですか?

ボランティア活動だからこそ、継続できるモチベーションが生まれているのかもしれません。もし、無料法律相談会が仕事の一環だとしたら、義務感から、どうしてもプレッシャーを感じてしまうかもしれません。しかし、ボランティアという形で活動しているため、心の底から楽しめていること、そして、誰かの役に立てているという喜びを感じながら、続けることができているのではないでしょうか。

法教育も同様です。スクールロイヤーという制度を活用し、子どもたちに法律的な観点から話をすることは、僕にとってとても楽しい経験。子どもたちの反応がダイレクトに返ってくるので、やりがいを感じています。スベり倒して何とも言えない思いをすることもありますが(笑)。無料相談会も、楽しく活動しています。僕の活動は、義務感よりも、楽しみや喜びをモチベーションにしています。それが、長く続けることができる秘訣なのかもしれません。

ーそれで救われる方が大勢いるって素晴らしいことですよね。

無料相談会を始めた当初は、ほとんど利用者がいませんでしたが、それでもうちの子どもと広い相談会場で遊ぶことができ、充実した時間を過ごしていました。僕の活動は、どこか自分中心で、自分が好きなことをしているだけという感覚と、誰かの役に立っているかもしれないという実感の両方が共存しています。それが、この活動を長く続けられる秘訣なのかもしれませんね。

ー今後の活動において、どのようなことに力を入れていきたいですか?

今後こうなりたいとか、こうならねばならないとか、大きなビジョンはなく、自分が"楽しい"と思うことを続けていきたい。もうすぐ独立して活動し10年の節目を迎えます。今年度から、九州弁護士会連合会の法教育委員会の委員長を務めることになり、より広い視点や地域から活動できるようになったり、活動の幅が広くなってるような感じもあります。これからまた楽しいことが起こるんだろうなという期待感しかありません。一つひとつの仕事に一生懸命取り組んでいきたいですね。ただ、自分本位にならないように、子どもたちや相談者の方々の目線に立って、少しでも役に立てることを心がけ、安心して、多くの人に来てもらえるような相談環境をつくっていきたいと思っています。

くまちゃん無料法律相談会Instagram

https://www.instagram.com/kumachansoudan/

![ママ仕事file vol.6 [塩月 菜央さん]](https://mama-no-mama.jp/wp-content/uploads/2023/09/230919.jpg)