Experience

- シリーズ記事

- スキルアップのために体験したいセミナーや

企業の取り組みをまとめています。

「Woman NEO」第7期Vol.3

- シリーズ記事 2025.09.30

- #ジェンダー不平等の解消を#株式会社 地域科学研究所#ワタキューセイモア株式会社 九州支店大分営業所#WoMan NEO

ジェンダーや貧困などの社会課題の解決を目指す「パブリックリソース財団」(東京)では、女性リーダー育成を図る「女性リーダー支援基金~一粒の麦~」を設けています。

社会学者で、基金審査委員長でもある上野千鶴子さんが、基金の意義を呼びかけるため、書籍「こんな世の中に誰がした?ごめんなさいと言わなくてもすむ社会を手渡すために」をテーマにオンラインで講演しました。

ジェンダー不平等の歴史や現状を説明し、解消に向けて私たちができることなどを説きました。要旨は次の通り。

「ジェンダー不平等の解消を」

上野千鶴子さん(社会学者)が講演

社会構造に潜む男女格差

スイスの世界経済フォーラムが出しているジェンダーギャップ指数(2025年)で、日本は148カ国中118位。男女平等への歩みは進んでいますが、そのスピードは諸外国に比べて極めて遅いのが現実です。男女格差がなくならない理由は社会構造の中に隠されています。

日本では女性の10人に7人が働いています。これは米国やユーロ圏より多いのですが、正社員で働いている人は少なく、弱い立場の非正規雇用で埋めています。非正規の場合、同じ仕事をしていても賃金は正社員の3分の2~半分程度です。格差を正当化できる経済合理的な理由はなく、身分格差というほかありません。正社員・総合職、男女平等で人気の行政機関にも「男向け」「女向け」のキャリアが存在します。

2022年版の「男女共同参画白書」では、「税制、社会保障制度、企業の配偶者手当といった制度・慣行が、女性を専業主婦、働くとしても家計の補助というモデルの枠内にとどめている一因ではないか」などと投げかけました。「制度・慣行」は、配偶者控除(103万円の壁)であり、第三号被保険者制度(妻の基礎年金権)であり、配偶者特別控除です。これらの制度は「専業主婦優遇策」と呼ばれました。しかし、実際に得をしているのは誰でしょう。社会保険料を負担しなくてよい夫であり、パートを低賃金で雇えた会社(経営者の多くが男性)でした。こうした制度は近年、ようやく改正に動き出しました。

男女共同参画のメリットは明白

男女共同参画の効果はさまざまなデータが示しています。ある経済学者は商品開発や発明などでは男女混成チームのパフォーマンスが高く、イノベーションも進むことを示しました。組織内コミュニケーションが円滑になり、外部資金も得やすく、おのずと業績が伸びると指摘します。にもかかわらず、なぜ企業から性差別はなくならないのか。内部に差別を組み込んだ均衡ができているからです。一角を崩すと、すべてを変えなくてはいけないのです。経済合理性でなく、能力より男性の忠誠心を大事にしてきたといえますし、女性も望んできませんでした。グローバリゼーションの中、そのようなことを続ける企業は性差別のつけを払うことになります。商品市場では企業間競争に敗れ、労働市場では人を雇うことができず、金融市場では投資家に支持を得られないはずです。

模索続く女性の負担軽減策

すべての国において女性の労働力化は欠かせません。近年は家事、育児、介護などのケア労働を女性の肩から下ろす方法の模索が続きました。その結果、▽夫婦がともに働き、高い負担を払って公共サービスを提供する北欧型▽夫婦で働き、移民などの安価なケア人材を市場で調達するアングロサクソン型▽男性が主な稼ぎ手となり、家族の女性がケアを担う南欧型―が生まれました。日本や韓国は南欧型で、国内に十分なサービスが整備されていないので、女性にしわ寄せが来るのです。

若者が期待持てる社会へ行動を

日本と韓国では非婚化と少子化が進んでいます。極めて高い家族形成コストを回避する行動であり、出生率低下につながっています。若い世代が希望を持てない社会になっているのです。政治がもたらした人災です。ただ、人がもたらした災厄は人の手で変えられます。

だまってのみ込んで被害者であり続け、次の世代の加害者になることをどこかでやめなければなりません。女性の地位向上を訴え続けた市川房枝さんが言う、「女性解放の長い列」に加わりましょう。

スイスの世界経済フォーラムが出しているジェンダーギャップ指数(2025年)で、日本は148カ国中118位。男女平等への歩みは進んでいますが、そのスピードは諸外国に比べて極めて遅いのが現実です。男女格差がなくならない理由は社会構造の中に隠されています。

日本では女性の10人に7人が働いています。これは米国やユーロ圏より多いのですが、正社員で働いている人は少なく、弱い立場の非正規雇用で埋めています。非正規の場合、同じ仕事をしていても賃金は正社員の3分の2~半分程度です。格差を正当化できる経済合理的な理由はなく、身分格差というほかありません。正社員・総合職、男女平等で人気の行政機関にも「男向け」「女向け」のキャリアが存在します。

2022年版の「男女共同参画白書」では、「税制、社会保障制度、企業の配偶者手当といった制度・慣行が、女性を専業主婦、働くとしても家計の補助というモデルの枠内にとどめている一因ではないか」などと投げかけました。「制度・慣行」は、配偶者控除(103万円の壁)であり、第三号被保険者制度(妻の基礎年金権)であり、配偶者特別控除です。これらの制度は「専業主婦優遇策」と呼ばれました。しかし、実際に得をしているのは誰でしょう。社会保険料を負担しなくてよい夫であり、パートを低賃金で雇えた会社(経営者の多くが男性)でした。こうした制度は近年、ようやく改正に動き出しました。

男女共同参画のメリットは明白

男女共同参画の効果はさまざまなデータが示しています。ある経済学者は商品開発や発明などでは男女混成チームのパフォーマンスが高く、イノベーションも進むことを示しました。組織内コミュニケーションが円滑になり、外部資金も得やすく、おのずと業績が伸びると指摘します。にもかかわらず、なぜ企業から性差別はなくならないのか。内部に差別を組み込んだ均衡ができているからです。一角を崩すと、すべてを変えなくてはいけないのです。経済合理性でなく、能力より男性の忠誠心を大事にしてきたといえますし、女性も望んできませんでした。グローバリゼーションの中、そのようなことを続ける企業は性差別のつけを払うことになります。商品市場では企業間競争に敗れ、労働市場では人を雇うことができず、金融市場では投資家に支持を得られないはずです。

模索続く女性の負担軽減策

すべての国において女性の労働力化は欠かせません。近年は家事、育児、介護などのケア労働を女性の肩から下ろす方法の模索が続きました。その結果、▽夫婦がともに働き、高い負担を払って公共サービスを提供する北欧型▽夫婦で働き、移民などの安価なケア人材を市場で調達するアングロサクソン型▽男性が主な稼ぎ手となり、家族の女性がケアを担う南欧型―が生まれました。日本や韓国は南欧型で、国内に十分なサービスが整備されていないので、女性にしわ寄せが来るのです。

若者が期待持てる社会へ行動を

日本と韓国では非婚化と少子化が進んでいます。極めて高い家族形成コストを回避する行動であり、出生率低下につながっています。若い世代が希望を持てない社会になっているのです。政治がもたらした人災です。ただ、人がもたらした災厄は人の手で変えられます。

だまってのみ込んで被害者であり続け、次の世代の加害者になることをどこかでやめなければなりません。女性の地位向上を訴え続けた市川房枝さんが言う、「女性解放の長い列」に加わりましょう。

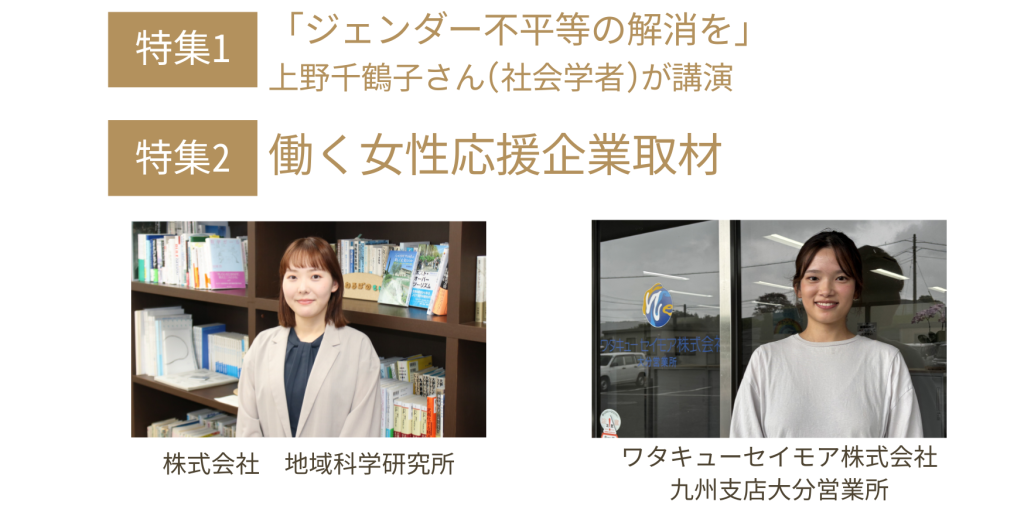

株式会社 地域科学研究所

学ぶ社員を積極支援

家庭との両立にも力

自治体向けのAI(人工知能)やシステム設計などを手がける地域科学研究所。ソーシャルインパクト事業部で働く入社4年目の田口優莉亜さんは、地理情報を活用したコンサルティング業務を担当している。「社内は風通しが良く、チームで動く業務が多い中、いい関係性で働けている」と感じている。

同社には専門知識を持つ社員が多い。人材育成の一環で、社員が学びたい分野の研修参加を積極的に支援する。自己研さんを目的に購入する書籍の費用も負担している。「新たな知識やスキルを得る機会につながっている。データ分析力を磨きたいと考えており、近く、GIS(地理情報システム)の研修を受けたい」と張り切る。

同社は仕事と家庭の両立も支援。子育て中の社員の働き方に関する社内勉強会にも力を入れている。

田口さんは昨年10月に結婚。「家族のために仕事をもっと頑張りたい」。休暇制度などを活用して趣味や家族との時間を確保し、仕事では豊かで活力ある地域づくりに貢献するつもりだ。

株式会社 地域科学研究所

大分市東春日町1-1 NS大分ビル

TEL 097-536-0076

ワタキューセイモア株式会社

九州支店大分営業所

独自のサポート制度

子育ての環境も整う

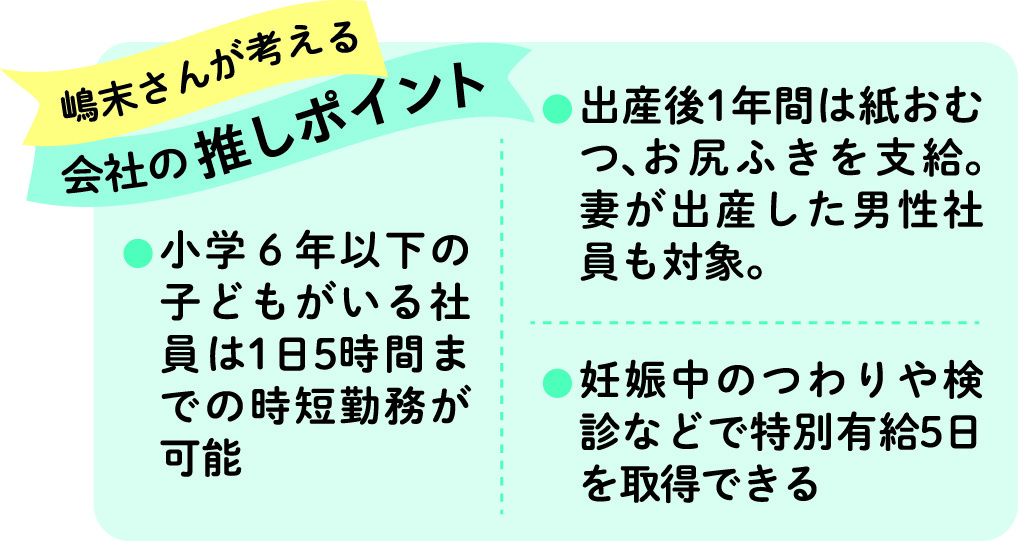

ホテルや病院向けリネンサプライ業などを展開する同営業所の総務課で従業員のサポートや給与計算などを担当する嶋末莉子さん。現在は妊娠8カ月。3歳の長男を育てながらフルタイムで働く。体調が優れない際に使える有給休暇などの支援制度、何より理解のある職場の仲間に支えられ、仕事と育児を両立する。

職場の約7割が女性で、出産・育児経験者が多い。つわりなどで体調が悪い時や、長男の病気で急に休むことになっても頼みやすい雰囲気という。「頼れる先輩ばかり。とても働きやすい」と感謝する。

複数の従業員が異なる部署を経験する「ジョブローテーション」と呼ばれる人事制度により、休んでも別の人がフォローする態勢は整っている。

10月末からは産休に入る予定。「将来的に仕事の経験を積み、コミュニケーションを大切にしながらキャリアアップしたい」と笑顔を見せた。

ワタキューセイモア株式会社 九州支店大分営業所

由布市挾間町三船231

TEL097-540-7810